神戸という港町には、独自の歴史と文化が息づいています。海外との交流拠点として発展してきた神戸の街には、時代ごとの生活様式や価値観が色濃く反映されています。

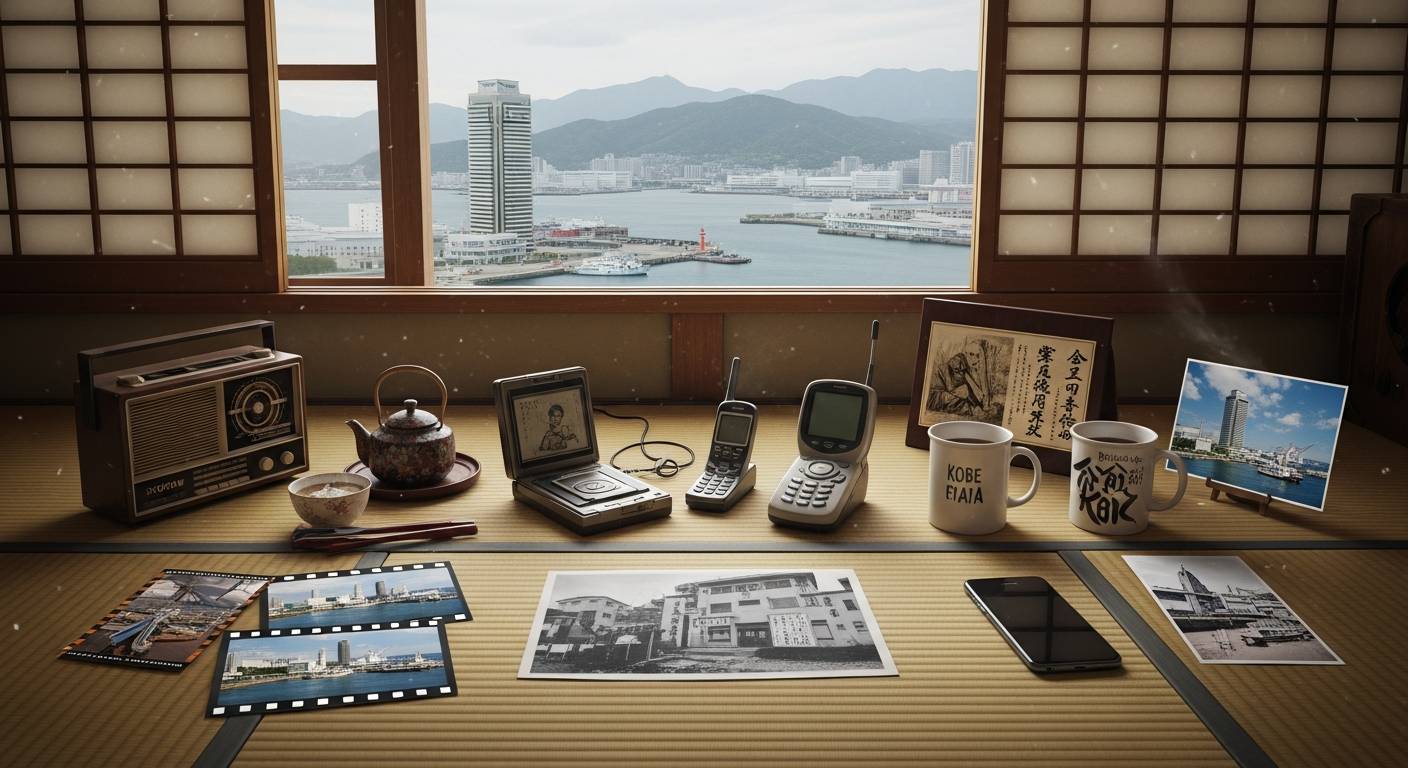

私たち遺品整理のプロフェッショナルは、お客様のご自宅に伺う度に「時代のタイムカプセル」を開けるような体験をしています。特に神戸のご家庭には、昭和、平成、そして令和へと移り変わる暮らしの断片が色濃く残されています。

懐かしい白黒写真からスマートフォンに保存されたデジタルデータまで、遺品は単なるモノではなく、大切な方の人生と、神戸という街の変遷を物語っています。

この記事では、遺品整理の現場から見えてきた神戸の暮らしの変化を、昭和から令和にかけてご紹介します。故人様の思い出を大切にしながら、次の世代へと繋ぐ遺品整理の意義についても考えていきましょう。

1. 【神戸の暮らし】遺品整理のプロが見た昭和から令和までの生活様式の変化とその価値

神戸の遺品整理に携わって数多くの家財道具を見てきた経験から、昭和から令和にかけての神戸の暮らしの変化を紐解いていきます。遺品には時代の空気感が色濃く残っており、特に神戸という国際港湾都市ならではの特徴が見られます。

昭和初期から中期の神戸の家庭では、海外からの輸入品が他都市より多く見られるのが特徴です。古い家屋の遺品整理では、外国製の食器や装飾品、洋服などが出てくることが少なくありません。特に神戸の山手エリアでは、西洋風の調度品と和の生活様式が融合した独特の「ハイカラ文化」の名残を感じる遺品が多く発見されます。

昭和30年代から40年代になると、神戸でも家電製品が急速に普及します。遺品整理の現場では、初期の白黒テレビや電気冷蔵庫、扇風機などが大切に使われていた形跡が見られます。これらは現代では骨董品としての価値を持つものも少なくなく、遺品整理の際には専門家による査定が欠かせません。

平成に入ると、阪神・淡路大震災の影響で住まいのスタイルに大きな変化が訪れました。震災後の住宅再建で導入された最新設備や耐震構造の住宅に残された遺品からは、安全への意識の高まりが読み取れます。また、この時期から電子機器やデジタル製品が急増し、遺品整理の内容も大きく変わりました。

令和の時代に入った現在、神戸の遺品整理現場で特徴的なのは、ミニマリストの傾向です。特に都心部のマンションでは、モノを少なく厳選して暮らす方の遺品が増えています。一方で、神戸北部や西部の一戸建てでは、昭和から平成にかけての品々が大切に保管されているケースも多く、時代の重層性を感じさせます。

遺品整理のプロの視点から見ると、神戸の遺品には「港町の国際性」と「震災を乗り越えた復興の歴史」という二つの大きな特徴が表れています。これらの遺品は単なる「モノ」ではなく、神戸の文化や歴史を伝える貴重な資料でもあります。

神戸の遺品整理では、ただ処分するだけでなく、その品々の持つ歴史的・文化的価値を見極め、必要に応じて地域の資料館や博物館へ寄贈することも検討すべきでしょう。先人たちの暮らしの記憶は、神戸の未来を築く貴重な糧となるはずです。

2. 神戸の記憶を紡ぐ:遺品整理で見えてくる港町の暮らしの移り変わり

港町神戸の遺品整理現場には、時代の変遷を物語る宝庫が眠っています。異人館が立ち並ぶ北野町の古い洋館では、外国人居留地の名残を感じさせる輸入家具や洋食器が見つかることも珍しくありません。一方、長田区の古い木造住宅からは、製靴産業に携わっていた方々の道具や写真が出てくることがあります。

神戸を襲った阪神・淡路大震災は、多くの住民の生活を一変させました。震災前後の写真や手記、当時の緊急物資など、遺品整理の現場では震災の記憶を伝える品々に出会うことがあります。「忘れないで」と書かれたメモや、復興への願いを込めた品々は、神戸の住民が乗り越えてきた困難と強さを今に伝えています。

港湾都市として栄えた神戸らしさは食文化にも表れています。遺品の中からは、外国からの影響を受けた料理のレシピノートや珍しい調味料の瓶、中華街「南京町」で購入したと思われる調理器具なども見つかります。これらは神戸の多文化共生の歴史を物語っています。

また神戸の洒落た暮らしぶりは、六甲アイランドや住吉、芦屋に近い地域の遺品にも現れています。ファッショナブルな小物や高級ブランド品、洗練されたインテリア用品など、「ハイカラ」と称された神戸文化の象徴が遺されています。老舗デパート「大丸」や「そごう神戸店」の包装紙や買い物袋が大切に保管されていることも少なくありません。

海と山に囲まれた自然豊かな環境も神戸の特徴です。六甲山でのハイキングや須磨・舞子海岸での海水浴の思い出が詰まったアルバム、摩耶山からの夜景を楽しんだ記録など、神戸特有のレジャーの変遷も遺品から読み取れます。

遺品整理の現場で出会う一つひとつの品は、神戸の歴史や文化の断片であり、その家族だけでなく地域の記憶でもあります。これらを丁寧に紐解くことで、神戸という街の暮らしの移り変わりが鮮やかに浮かび上がってくるのです。

3. 写真と思い出から読み解く神戸の家庭史:遺品整理から見える昭和・平成・令和の生活変遷

神戸市内の遺品整理を手がけていると、時代の変遷を如実に感じる瞬間があります。特に写真アルバムや思い出の品々は、その家庭だけでなく神戸という街の歴史も語ってくれます。

昭和期の神戸の家庭では、大判の白黒写真が丁寧に台紙に貼られた重厚なアルバムをよく目にします。六甲山でのハイキング、須磨海岸での家族水入らず、南京町での記念撮影。当時の神戸市民の憩いの場が写し出されています。また、神戸港に停泊する外国船を背景に撮られた写真も多く、国際港湾都市ならではの風景が垣間見えます。

平成に入ると、写真の数が爆発的に増加します。フィルムカメラからデジタルカメラへの移行期には、神戸市内のミニラボで現像された写真の袋がダンボール箱いっぱいに残されていることも珍しくありません。阪神・淡路大震災前後の写真は特別な意味を持ち、復興していく街並みを記録した一連の写真からは、神戸市民の強い絆と回復力が伝わってきます。

そして令和の時代。スマートフォンの普及により、物理的な写真は激減しました。代わりにSNSのプリントアウトやデジタルデータが増え、整理の方法も変化しています。三宮センター街の再開発、ポートアイランドの医療産業都市としての発展など、変わりゆく神戸の姿がデジタルデータとして残されています。

生活スタイルの変化も写真から読み取れます。昭和期の団欒を映した居間の様子、平成のデジタル家電に囲まれた生活空間、そして令和のスマートホーム化された住まい。神戸らしいおしゃれな洋風インテリアが時代を超えて好まれる傾向も見られます。

特に神戸ならではの特徴として、国際色豊かな遺品が多いことが挙げられます。外国製の食器や装飾品、海外旅行の土産物、外国語の書籍など、港町ならではの国際的な暮らしぶりが反映されています。また、地元の老舗「風月堂」や「ユーハイム」などの菓子箱を大切に保管している家庭も多く、神戸市民の地元愛が感じられます。

遺品整理の現場は、個人の歴史であると同時に、神戸という都市の変遷を映す鏡でもあります。写真や思い出の品々を通して、私たちは神戸の家庭生活がどのように変化してきたかを知ることができるのです。